TORIMERO BRAND SITE

こんにちは!鳥メロ編集部です!

すき焼き鍋のふたを開けた瞬間に広がる、あの甘辛い香り――。

湯気の立ちのぼるすき焼き鍋を囲む時間って、なんだか特別ですよね。

とろける牛肉に、甘辛い割り下の香り――でも、そんなすき焼きに歴史があるなんて、意識したことはありますか?

実はこの一皿、日本の食文化や暮らしの変化と一緒に歩んできた料理なんです。

そして、時代によって変わってきた具材や食べ方にも、ちょっとした物語が詰まっています。

【この記事でわかること】

すき焼きのルーツをたどると、最初は「肉料理」ではなかったって知っていましたか?

その名前の由来とされているのが「鋤(すき)」――つまり農具の“鋤”の上で魚や野菜を焼いた調理法からきているんです。

江戸時代、庶民が鍬や鋤を鉄板代わりにして野外で調理していたのが始まりとされています。

そこから時代が進み、明治時代に文明開化の流れとともに“牛肉を食べる文化”が日本にも広まりました。

ここで登場したのが、現在のように甘辛い割り下で牛肉や野菜を煮るスタイルのすき焼き鍋。

食卓で家族や仲間と鍋を囲む文化が定着し、“ちょっと特別なごちそう”としての地位を築いていきます。

すき焼きの最大の特徴は、なんといっても「割り下」にあります。

この甘辛い調味液は、すき焼き全体の“味の設計図”とも言える存在。

しょうゆ・みりん・酒・砂糖を絶妙なバランスで配合し、肉や野菜にしみ込ませることで、単なる煮物では得られない複雑な旨味を作り出します。

家庭によってレシピはさまざまですが、「甘めが好き」「少し辛口が好み」など、味の幅を楽しめるのも割り下の魅力です。

さらに面白いのが、関東と関西での調理法の違いです。

このように、すき焼きの歴史を知ることは、日本の食文化や地域ごとの暮らしの違いを知ることにもつながっています。

飲み会や家族団らんの席でも、「自分の家の割り下はこうだよ」と話題が広がることもあるかもしれません。

すき焼きの主役といえば牛肉。

明治以降、牛肉の普及とともに家庭でもすき焼きが広まり、

それに伴って豆腐やしらたき、長ネギなどの定番具材が浸透していったと言われています。

しかしそれだけでは完成しません。

肉を引き立て、割り下の旨味を吸ってさらに美味しくなる、名脇役の具材たちが不可欠です。

たとえば、長ネギはじっくり煮ることで甘味が増し、割り下との相性も抜群。

焼き豆腐は崩れにくく味が染みやすいので、食べ応えがありつつも全体のバランスを整えてくれます。

しらたきは、下処理をすることで余計な香りを除き、鍋の中でも浮かずに存在感を発揮します。

最近では、舞茸やごぼう、玉ねぎなどを入れるアレンジも人気です。

具材の選び方ひとつで味も食感も大きく変わる――それがすき焼きの自由さであり、楽しさなのです。

飲み会のメンバーに合わせて具材を工夫すれば、より印象に残る一品になります。

すき焼きは、いつでも集まりの中心になれる料理。

「すき焼きって特別なときの料理でしょ?」と思っている人は多いかもしれません。

けれど実際には、すき焼きは季節やタイミングを選ばず、1年を通してさまざまな場面で活躍できる万能料理です。

すき焼きが家庭料理として定着した昭和期には、団欒の象徴として“鍋を囲む”文化が根づき、

現在のようなコミュニケーションツールとしての役割を担うようになりました。

すき焼きは「料理」としてだけでなく、「関係性を深める場」でもあります。

ひとつの鍋を囲み、同じタイミングで同じものを食べる。

そんな“共食”のスタイルは、自然と会話を生み、リラックスした空気をつくり出してくれます。

初対面同士の飲み会でも、すき焼きがあれば話題に困らない。

肉の焼き加減を気にしたり、次に何を入れるか相談したり――

一緒に作り上げていく過程そのものが、コミュニケーションになるのです。

食事をすることで「心の距離を縮めたい」と思うとき、すき焼きは間違いなく強い味方になってくれます。

さらに、枝豆やポテトフライといった軽めのおつまみをつまみながら、メインのすき焼きを囲むスタイルは、より一層場をなごませ、食事全体を心地よいものにしてくれます。

鳥メロのすき焼きコースメニューではサイドメニューも十分にご用意しております!

江戸の屋外調理から始まり、明治の文明開化を経て発展したすき焼きは、

長い歴史の中で多くの知恵と工夫が蓄積されてきました。

すき焼きを囲むとき、ちょっとした工夫を知っているだけで、

料理そのものの美味しさだけでなく、テーブル全体の雰囲気まで変わってきます。

「へぇ〜!」と思われるような話のネタにもなりやすく、飲み会の場でも自然と会話が広がります。

ここでは、すき焼きをもっと楽しむための5つのコツをご紹介します。

どれもすぐ実践できるものばかりなので、ぜひ試してみてください。

すき焼き鍋の“始まりの儀式”ともいえるのが、牛脂を使って鍋全体をなじませる工程です。

ここを丁寧にやるだけで、牛脂のうま味と香ばしさが鍋全体に広がり、

最初の一口から「お、うまい」と感じさせてくれます。

音と香りが立ってきたら、牛肉をジュッと焼き始めましょう。

この音と匂いが合図になって、自然と会話も盛り上がるはず。

ちょっとしたライブ感が、鍋料理の魅力でもあります。

よくあるのが、最初に割り下を全部入れてしまうパターン。

でも実はこれ、すき焼きの良さを少し損ねているんです。

最初は肉に火を通す程度に少量入れ、具材の種類や量に応じて少しずつ追加するのがベスト。

たとえば豆腐やネギなど水分の多い具材が入ると、自然に煮汁の味が薄くなってくるので、

それに合わせて割り下を足すと、常にちょうどいい味が保てます。

また、「今、ちょっと味濃いかも?」という調整会話も生まれ、自然と場が和むのもポイントです。

具材の投入順を考えることは、すき焼きをおいしくする大事なポイントです。

火の通りにくいものから順に入れていくことで、全体のバランスが整います。

たとえば大根、しらたき、白菜などは早めに。逆に春菊のような香りが強い葉物は最後の方に加えるのが◎。

早く入れすぎるとクタッとなり、独特の香りがスープ全体に広がりすぎてしまうこともあります。

また、「春菊って、苦手な人いる?」などちょっとした確認が、場の空気づくりにも一役買ってくれます。

すき焼きといえば、生卵につけて食べるのが定番。

でも、食べ進めていくと途中で卵がぬるくなったり、濃くなったりしてしまいますよね。

そんなときは、途中で“追い卵”を出すのがおすすめ。

新しい卵に替えるだけで味がリセットされ、最後まで飽きずに楽しめます。これが意外と話題になり、「それいいね!」と盛り上がる小技でもあります。

飲み会でホスト役を務めるときなどは、さらっと用意しておくと一目置かれる存在に。

すき焼きの楽しさは“最後の一滴”まで。

しめにうどんやごはんを入れて割り下の旨味を吸わせれば、それだけで大満足の締めくくりに。

うどんはつるっと食べやすく、どんな具材にも合う万能選手。

ごはん派なら、残った割り下に溶き卵を回しかけて雑炊風にするのもおすすめです。

「どっちが好き?」という会話も自然に生まれ、楽しい余韻を残したまま宴が終われるはずです。

こうしたちょっとした“すき焼きのコツ”を知っているだけで、テーブルの主導権を握れるかも。

次の飲み会では、ぜひ実践してみてください。

Q1. 関東と関西のすき焼きって、どう違うんですか?

A. 関東では割り下を使って具材を煮込むスタイル、関西ではまず肉を焼き、あとから調味料を加えるスタイルが一般的です。

それぞれに歴史と味の個性があり、地域性を感じられる魅力があります。

Q2. すき焼きに使う部位は、なぜ肩ロースやバラが多いのですか?

A. 脂と赤身のバランスが良く、割り下と合わせたときにやわらかく風味豊かになるからです。

特に肩ロースは、とろけるような口当たりが特徴で、すき焼きとの相性が抜群です。

鳥メロのすき焼きコースでは、黒毛和牛をご提供しており、さらに質の高い旨みとしっとりとした舌ざわりをお楽しみいただけます。

Q3. 卵をつけて食べるのはなぜですか?

A. 伝統的な食べ方のひとつで、まろやかさと風味を引き立てるためです。

熱々の肉や野菜に絡めることで、味にコクと滑らかさが加わり、すき焼きならではの深い余韻が楽しめます。

Q4. しらたきや春菊などの具材は、どうして定番なんですか?

A. それぞれに役割があります。しらたきは味を引き締め、春菊は香りで全体を引き立てます。

長年愛されてきた組み合わせには、味のバランスや食感の工夫がしっかり詰まっています。

Q5. すき焼きの“しめ”は何が人気ですか?

A. 割り下と具材のうまみが溶け込んだ後のうどんや雑炊が人気です。

食材のエッセンスを余すことなく味わえるので、最後まで満足感の高い楽しみ方として親しまれています。

すき焼きの起源は、江戸の農具「鋤」に始まり、明治の文明開化を経て“日本の味”として定着してきました。

その歴史は、ただの料理ではなく、文化や人のつながりを映す鏡のようなもの。

割り下の甘辛さには時代の味わいが、具材の選び方には土地の工夫が詰まっています。

だからこそ、すき焼きは「今」を楽しむために知っておきたい、深くてやさしい一皿なのです。

次に鍋を囲むとき、そんな背景を少しでも思い出せたら、食卓の会話がもっと豊かになり、自然にコミュニケーションを生み出してくれるはずです。

鳥メロでは「黒毛和牛のすき焼き」を中心に楽しめるコースメニューをご提供しております。

全10品に2.5時間の飲み放題がついて、忘年会や新年会などの宴会にも大人気のボリューム感です。

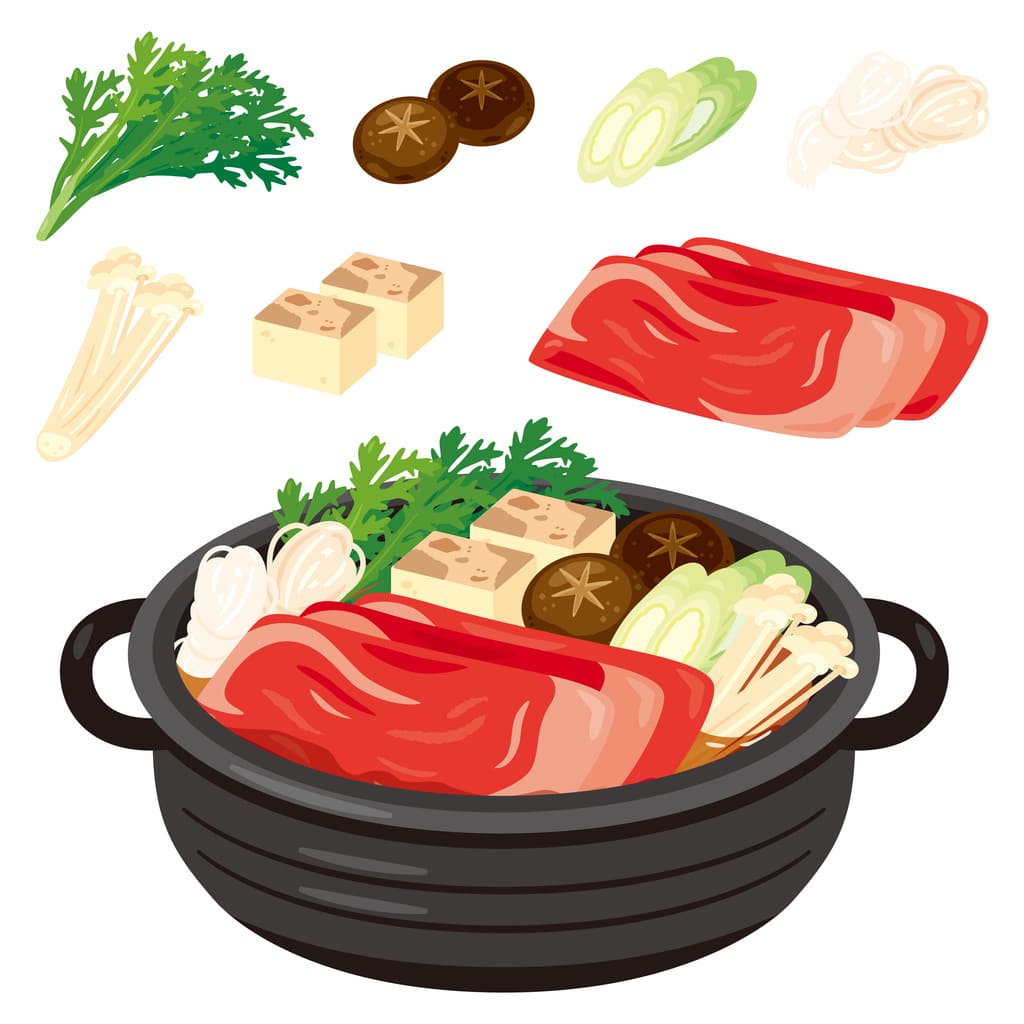

※画像はイメージです。コース内容や商品の盛付は画像と異なる場合がございます。

コースでは、すき焼きだけでなく、みんなで気軽につまめる枝豆やポテトフライなどのおつまみ、最後まで満足できるうどんでのしめもご用意。

鍋を囲むことで自然に会話が弾むため、記事でご紹介したようにコミュニケーションを深めたい集まりにも最適です。

すき焼きの歴史やこだわりを感じながら、気軽に楽しめるコース。

「ちょっと特別」な夜に、鳥メロでぜひご堪能ください。

12月はトクベツ!4日間限定、時間無制限飲み放題開催!!🎉対象店舗をチェック! 12月も半ばを過ぎ、忘年会も多く開催されているこ…

12月の平日はさらにお得な直得+(チョクトクプラス)!対象コースご予約で飲み放題30分延長! 忘年会、まだ間に合う! 鳥メロの1…

初めて会う人との宴会!自己紹介で失敗したくない いくら宴会とはいえ、初めて会う人がいる場での自己紹介は緊張するものです。絶対外せ…